个性与共性的协调发展

朱晓谷是上海民族管弦乐创作领域始终处于探索进程中的作曲家之一,他在上海音乐学院本科学习期间就以《赛刀会》而崭露头角。在上个世纪80年代初,他以二胡叙事曲《新婚别》(与张晓峰合作)享誉海内外。新世纪之初,朱先生的创作更为活跃,唢呐随想曲《敦煌魂》是其重要作品之一,它以凝重悠远的历史韵味和悲壮雄浑的音响博得了人们的称道。

《新婚别》以杜甫同名诗的内容为题材,运用唐宋燕乐调式音阶和南宋音乐家姜夔的《鬲溪梅令》曲调为素材,将原诗内容的“送别”前增加了“迎亲”、“惊变”两部分内容。乐曲运用民族管弦乐队和二胡协奏的体裁,借鉴了西方叙事曲和奏鸣曲式的结构手法,突出了中国传统民族器乐的旋律美和意境美,也合理地结合了西方音乐结构控制及和声色彩,是中西方艺术结合的典范之作。它于1980年“上海之春”经闵惠芬与上海民族乐团合作演出后,迅速传遍海内外,成为中国民族管弦乐现代化探索中的精品。《敦煌魂》从敦煌壁画中反映的张议潮率领边区军民抗击吐蕃的历史为内容,运用少数民族音调和现代大型民族管弦乐的宏大立体音响,将原画内容发展为“怨”、“思”、“怒”、“庆”四大部分连续演奏,音乐中运用了大量非传统演奏法和现代作曲技术,形成音响浓烈的戏剧性效果,以随想曲的自由结构描绘了军民抗击外族侵略的悲壮史实。近年来,这两部作品在海内外不断上演,成为民族管弦乐作品中的精品力作。

两部作品有着相似的艺术构思,都力图从历史文献中找寻创作内容的源泉,展现了大型民族器乐对古代音韵的回想、对民族器乐现代交响的探索。但也有着很多的不同之处,尤其在管弦乐配器艺术手法方面,《新婚别》在上个世纪80年代是探索民族管弦乐传统个性极强的作品之一,但鲜明的旋律线条和逻辑严密的结构思维使它的“共性”特色也很鲜明;《敦煌魂》中的现代化创作手法和配器风格再一次将民族管弦乐发展推到了“个性”行列,但它鲜明的民族音乐旋法和“起承转合”结构原则的运用,从艺术手法上再次给人以较为鲜明的传统基础,由此具有了“共性”写作的传统。从这两部探索性作品中可以看出朱先生对民族管弦乐发展的深入思索,也反映出他本人乃至民乐界对民族管弦乐现代化的探索足迹。因此,值得我们对这两部作品进行重新审视。

一、《新婚别》的艺术构思和民族管弦乐探索

二胡叙事曲《新婚别》在海内外有着广泛而深远的影响,不仅因为其中的主奏二胡声部有着悲壮、凄美、跌宕起伏的旋律,更因为协奏的民族管弦乐队有着精妙的配器构思,才使得这部上个世纪80年代初产生的作品,经“上海之春”演奏后,从此走进了千百万爱乐人的心中。这部作品不仅在演奏领域极受推崇,在研究领域也多受关注。1981年,许国华对其主题音乐进行了评介,指出这一作品在表现杜甫原诗的内容上又有所发展,既注重原诗中“别”的悲壮、凄美,也注意了“新婚”的喜庆,加强了艺术的对比,从而具震撼效果。许国华特别指出,二胡叙事曲《新婚别》发挥了器乐所擅长的形象性描绘、情景性铺叙的特点,从原诗中引申扩充出“迎亲”和“惊变”的内容,为最后“送别”作了铺垫。后来又有大量研究从作品创作的角度对这一二胡与民族管弦乐队的作品给予了充分的肯定。其中熊祖鹏从曲式结构和创作手法上对作品的创新角度进行了剖析,金伟从古代文化的发展角度对作品进行了分析,而赵寒阳更是从作品的时代性方面肯定了《新婚别》所进行的探索,乔邦利从学科建设和学术思潮的宏观视角谈及了该作。更多的演奏者从自身演奏的体会中对《新婚别》这部大型现代二胡协奏曲进行了演奏理论的诠释,其中刘长福在演奏解析中突出了作品结构和音乐戏剧张力在运弓演奏中的具体方法和技巧,肖成玉在演奏中结合具体乐句创用了“浪弓”和“滚揉”等技巧,赵寒阳则从演奏美学角度对《新婚别》中的意境进行了探析。这些分析与研究挖掘了《新婚别》内在的音乐神韵,给后学者以启迪。

以往针对二胡叙事曲《新婚别》的作品研究多侧重于旋律分析(演奏分析也是在旋律分析的基础上展开的),对作品的配器技法分析则涉及很少,而这恰是作品成功的重要组成部分,它对烘托主奏乐器的艺术效果、营造作品的音乐张力、挖掘传统民乐的立体化音响等,都有着突出的作用。因此,作为上个世纪80年代初中国民族管弦乐现代探索的成功作品,目前的研究还是不够的,不能深入地展现作品的理论价值。

从结构手法上看,《新婚别》从杜甫原诗中延展出“迎亲”、“惊变”、“送别”三个部分,采用奏鸣曲式结构全曲,并较好地结合了民族音乐中“起承转合”的结构方法,从而使作品结构紧凑、主题集中,是作曲家充分发展中西结构手法的典范之作,有人称赞这一方法与小提琴协奏曲《梁祝》有异曲同工之妙。从音乐主题的设计上看,作品从姜白石歌曲《鬲溪梅令》中提取了主要旋律音调,采用了唐宋燕乐音阶,使音乐主题古朴自然,很好地展现了原诗的意境。

《新婚别》中的重要艺术手法之一是对民族管弦乐作品的交响化的追求。据作曲家朱晓谷介绍,他在创作《新婚别》时共写了民族管弦乐和西洋管弦乐两种配器总谱,两个版本的配器都获得了业界的肯定。其民族管弦乐版的艺术构思主要是从西方管弦乐队的配器艺术手法中汲取音响观念,将当时常用的低音乐器革胡和大革胡换为大提琴和低音提琴,扩大了乐队的声响浓度和融合度,从而更好地展现作品立体音响思维。除了加强低音乐器的厚度外,《新婚别》还对其他乐器组中进行了调整:吹管组选用了笛、唢呐、高笙、抱笙四种乐器,弃用了当时上海民乐团惯用的管子,其目的就是为了加强吹管乐器的“亮”度和融合度,抱笙是为了与其他乐器组的融合,并增加吹管乐器组的厚度。这种配置探索了吹管乐器四声部的声响平衡,并探索了与西方管弦乐队相近的音响效果。弹拨组选用了柳琴、琵琶、中阮和古筝四种乐器,弃用了扬琴和大阮。朱先生非常重视弹拨乐器组在民族管弦乐队中的作用,他认为弹拨乐器都有着个性极强的艺术效果,用得好则为乐队音响增色,否则将破坏乐队音响,造成“脏”、“乱”的不好影响。打击乐器组选用了钢片琴、大鼓、大锣,弃用了定音鼓、云锣、板鼓、方响等,目的是在音响上探索清澈透明和雄浑厚重两种艺术效果;而弃用了传统“民管”乐队中注重运用繁复锣鼓段渲染气氛的手法,是为寻求乐队的声响平衡进行的简化处理。由此可以看出,《新婚别》依据作品艺术表现的需要,在配器选材上进行了慎重考虑,非常注意乐队的声响平衡,在各个乐器组中均做了“简化”处理,以期获得简单而有效的音响效果,并能在各部间做到较好地融合,在挖掘民乐个性化色彩的同时也开拓了乐队的现代音响观念的融合与声部平衡。

在具体的配器手法上,《新婚别》有以下几点值得一提。

1、运用强有力的齐奏达到乐队音响的

浓度,从而达到戏剧性的音乐张力。如在序曲部分运用的全奏(第1-3小节),选用了每件乐器最响亮的音区和丰满的和声效果,展现了“安史之乱”时严酷的社会背景,预示了乐曲悲壮的气氛。乐曲运用笛、唢呐、柳琴作为“亮”的色彩乐器演奏音乐主题,运用中阮、古筝、高胡、二胡、中胡等演奏“暗”的主题,高笙、抱笙、低音提琴等作为和声性融合演奏与主题同音型的节奏,这样就形成高中低、亮灰暗等不同层次的音色块,达到了色彩浓郁而富有戏剧张力的艺术效果。其他相似的地方还有99-101小节、149-163小节等。这些全奏又进行了各种变化,突出色彩浓郁的同时又给人色彩斑澜的不同效果,突出了乐队的色彩描绘作用,如乐曲中段的二胡与乐队的“对话”段落,乐曲运用“此消彼长”的对置,将音乐所展现的悲壮气氛渲染出来。

2、运用主导乐器的写法,突出乐队色彩的变换。如在7-13小节,乐曲运用笛子清亮的音色作为主导乐器,高笙、古筝、高胡、二胡在高音区作为陪衬,描绘了一幅春光明媚的田园景色,加上微调式与之前的羽调式所形成的对比,把序曲中的音响展现得清晰而富有色彩。这种手法在全曲很多乐段中都有运用,如二胡作为协奏曲的主奏声部在各个部分所做的音乐配器处理,展现了二胡所表现的不同艺术形象,体现出作曲家在配器方面的“着色”技巧,由此展现了作品所着意叙述的三个事项。

3、运用各种节奏织体,丰富和推动音乐发展。如在主部主题第一次呈现时(14小节起),在拉弦乐器组上运用了“XX XX-”的节奏织体,把唯美的音乐主题很好地衬托出来;第二次出现时(22小节起),加入笛子等吹管组乐器,节奏织体演为“XXXXXXX”,使音乐情绪更为欢快,对之前的音乐主题加以渲染,推动音响更为欢愉;在“迎亲”段(39小节起),为配合更为欢快的主题音乐,在吹管、弹拨乐器组上运用“X XX XX X”节奏织体。由此可见,《新婚别》为推动音乐发展在不断变换节奏织体,并配合不同乐器组形成新的音色,丰富了音响的变化,把配器艺术赋予作品以极大的渲染效果。

二胡叙事曲《新婚别》在烘托二胡主题音乐上运用了现代化的“民管”配器技术,在加强各声部融合的同时,更丰富了音乐的音色变化,突出了现代立体声响观念对乐队配置及其组合的影响,它新颖而丰富的音响效果博得了当时业界的赞赏。

二、《敦煌魂》的艺术构思和民族管弦乐创新

唢呐随想曲《敦煌魂》是2004年朱晓谷委约为上海民族乐团而作的大型民族管弦乐作品,是他新世纪伊始探索“民管”艺术现代音响的代表作之一。乐曲以敦煌莫高窟中的一幅壁画为内容,赞扬了张议潮抗击吐蕃、维护祖国统一的民族精神。乐曲的历史背景仍然为“安史之乱”后的动荡社会,所不同的是,反映的内容是大起大落的民族主义精神,所以选用了唢呐作为主奏乐器。依笔者之见,此举主要有以下几点考虑:一是考虑到唢呐为西域传入的乐器,从历史与文化的渊源上与当时的音乐氛围相合;二是考虑到唢呐音响蕴含的巨大张力,适于表现大起大落、大悲大喜的艺术效果;三是从配器角度看,唢呐能穿透乐队的巨大音响,又能与乐队形成张力上的互动,适合于音乐本身的艺术效果表达。除此之外,《敦煌魂》在配器手法上还有着更为深入的艺术创新,推动了中国民族管弦乐的发展。

1、在乐队编制上,《敦煌魂》采用了大型民族管弦乐队,相比于当时上海民乐团惯用的编制,《敦煌魂》中各组乐器均有扩展,在朱晓谷本人的“民管”作品中也是独树一帜的。吹管组乐器有梆笛、曲笛、高笙、中笙、低笙、高音唢呐、次中音唢呐等,其中特别注意了低笙音响的开发,除了演奏主题音乐旋律外(如引子第2、9-12小节处等),还在渲染气氛上进行了大胆地开掘(如第75-79小节等处)。弹拨组乐器有柳琴、扬琴、琵琶、中阮、大阮、古筝,其中为加强古筝的艺术感染力,还专为古筝各弦的定音做了重新设定,增加了它演奏半音甚至音块的能力。打击乐器有定音鼓、小军鼓、低音锣、大小吊钹、南梆子等,突出了中国民间锣鼓乐中的序列手法(如第8小节等处),对营造或紧张或热闹或凝重的气氛起了很大作用。拉弦乐器组延续朱先生以往的做法,又加强了低音声部的音乐艺术创作,推出了凝重压抑的戏剧性效果(如序曲中的低音半音下行所产生的紧张与压抑感)。由上可见,《敦煌魂》中运用了一个超大型编制的“民管”乐队,这对于作品所意欲表现的非传统调性音乐风格、恢宏的历史画卷是非常必要的,其音响效果较之于以往传统“民管”写法来说更为宏大,有利于挖掘出作品中所着意塑造的外在张力的内在韵味。更为重要的是,作品还特意在传统写法的基础上开发出新的音色音响,推动了民族管弦乐向前发展。如为配合音色旋律的艺术表现,创用了一些非传统演奏法和偶然音乐手法等。

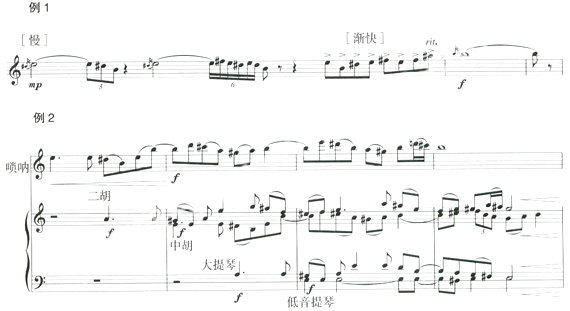

2、在音乐主题形象的塑造上,《敦煌魂》运用了西域色彩浓郁的音阶,突出了导音向主音的倾向性,这使得a羽调式的第一主题地域色彩和历史风格凸现(见例1)。这一主题音乐被随后进入的乐队在音响上放大、延伸(9-18小节),并为主题句的发展做了复调化的扩展(19-44小节),形象也随之被逐渐放大,唢呐独奏声部的随想性被充分展示出来。在主题复凋化的发展过程中,《敦煌魂》采用了模仿的手法(50-54小节,见例2),并采用由高声部向低声部渐进的方式,增加了主题音乐的悲壮气氛,表现出作品中所着意突出的“怨”的情绪逐渐加剧。由此可见,《敦煌魂》在主题音乐的塑造与发展上采用了特性音调和中西结合的发展手法,使得主题的发展不仅有着情绪上的逐层深入的叙事性,也有着音乐延展上的随想性,独奏乐器唢呐与协奏乐队不仅是声响的呼应与对比,还是主题发展过程中的帮互推进。因此,使作品主题形象的塑造上风格特性明显,还给人以向前发展的动力,这是充分利用乐队配器发展主题乐思的作用使然。可以看出朱晓谷在“民管”艺术现代化方面所做的新尝试。

3、在音响色彩的营造与对比上,《敦煌魂》设计了“怨”、“思”、“怒”、“庆”四个截然对比的音乐情绪,这四个部分主要通过乐队配器的方法予以展现。第一部分“怨”以悠长的主题旋律与乐队的呼应为配置手法,其中通过与拉弦乐器组的模仿复调、吹管乐器组和弹拨乐器组点缀的和声性衬托体现了第一层次,通过弹拨乐器序列化演奏呈现的偶然音乐手法与主题音调形成点线、面线的多重对比体现了第二层次,乐队全奏音响与唢呐独奏共同推动体现了音响色彩的第三层次,由此使“怨”的部分逐层递进、音响渐浓,展现出“怨”的浓烈情绪。“思”部分的第一层次是运用重奏式写法,简化乐队,分别将唢呐独奏与弓拉古筝形成“对话”(见例3),自由的节奏特别适于表现“思”的浓情蜜意;而乐队中曲笛、阮、小打击乐和拉弦乐器的加

入,使独奏的低音大唢呐的情绪更为感人,第二层次的音响与之前恬淡的音响形成了对比;在弹拨乐琵琶、古筝等乐器的点缀下,唢呐与时而进入的乐队全奏形成了音响色彩上的对比,推动音乐力量的增加,此为“思”的第三层次。“怒”的呈现是运用唢呐快速的音流(吐音),与乐队中弹拨乐与拉弦乐所形成的“色块”背景形成对抗,吹管乐做点缀间或进入,在打击乐的序列节奏加浓中,音乐情绪逐层推进,在180—185小节处运用乐队全奏推动音乐达到音响上的高潮。“庆”的部分是欢快的(从d=126的速度开始)、浓烈的(乐队全奏),并在各种速度上进行发展,独奏唢呐提高音区,节奏时而舒展时而密集,与乐队形成“英雄”与“群众”的互动关系。这一部分的第一层次是独奏唢呐与乐队全奏的“对话”,第二层次是与吹打乐的“对话”,第三层次是与乐队全奏的“共庆”,这时的乐队节奏变幻较多,多重节奏音型使乐队音响色彩逐渐加浓,体现出大型“民管”乐队的巨大艺术感染力,其中的唢呐运用高音区旋律在乐队声响中显得尤为突出,显示出作曲家驾驭民族管弦乐队音响的能力。由此可见,《敦煌魂》在乐队音响色彩的对比上采用了各种乐器组合,形成音响色彩的不同层次(常与音乐段落设置配合),描绘性的背景和抒情性的重奏共同创造了一波三折的音响世界,显示了现代“民管”乐队的艺术表现力。

由上可见,《敦煌魂》在主题和结构的发展上运用了随想曲较为自由的艺术空间,在音色音响的开发上运用了不同层次的对比来逐层营造,同时开发了各种形式的乐器组合和新颖的演奏法来拓展音响的表现角度,丰富了传统“民管”艺术的表现内容,使人们在感受作品浓烈的音响艺术中,体味了现代民乐的色彩魅力。

三、由《新婚别》与《敦煌魂》的比较看朱晓谷对民族管弦乐队的发展

二胡叙事曲《新婚别》和唢呐随想曲《敦煌魂》表现的文化内容同为“安史之乱”后的动荡社会背景,体裁形式也同为独奏乐器与民族管弦乐队协奏的形式,两个独奏乐器也都为旋律性极强的古代传人中国西北的乐器,两者在中国都被发展为中国文化意义上的传统民族乐器。两部作品有着太多共性,难免促使人们对比思考。笔者也由此想对两者比较一番,以期管窥朱先生的配器理念及其民族管弦乐艺术的发展。

1、音乐主题的音色音响发展模式

《新婚别》为1980年创作的“民管”作品,作品中主要的音乐创作手法较为传统。没有太多的新色彩和新演奏法的推出,作品主要以唯美的演奏、凄美的旋律为主要音色构成要素,建构在这一基础上的配器法也是与之相应的各种传统音色组合,是在柳尧章、胡登跳等前辈基础上继承发扬(只是做了细小部分的调整),注意对西方管弦乐队音响的借鉴(注意音响的融合度)。这样所形成的音响饱满、柔和,乐队的融合度很高,少用特性极强的色彩性乐器,其音响发展模式是建构在西方交响乐队音响模式基础上的。与之前的大型“民管”作品不同的是,《新婚别》采用的编制较为简单,按照每组四部和声的组织原则及音响配色需要,但由于音响的融合度很高,所以取得了较为丰满的音响效果。其音色音响发展模式是用尽可能简单的配置获得丰满立体的音响效果。

《敦煌魂》是21世纪创作的“民管”作品,受后现代音乐思潮的影响,作品中较多地探索了新音色和新乐器演奏技法,创造出了新颖的音响效果,在此基础上构成的音响观念也是力图突破传统音响上的创新发展。其乐队配置是较为大型的民族管弦乐队,产生了较大的音响浓度和更为丰富的音色组合。音响发展上也以多元复合为风格,将现代作曲手法、民间音色旋律、民间序列节奏、现代复调技术、现代和声手法等杂融在一起,形成了对比强烈的音响布局。其音色音响发展模式是结合较多的现代音响观念,引人大量不和谐音色组合发展“民管”配器的多色调音响。

从这两种音色音响模式可以看出朱晓谷在探索民族管弦乐配器上的深入思考,现在看来,这种思考是与作品所处时代背景中的风格因素相吻合的。

2、音响平衡的追寻模式

《新婚别》依据杜甫原诗的意境设计了三种音响内容,“迎亲”、“惊变”、“送别”的音响是逐层发展的,遵循中国传统音乐中的线性思维,循序渐进、水到渠成。也就是说,它的音响平衡是遵循音响本身所具有的自然规律发展而成,而作曲家就是按照这一原则,将“迎亲”主题音乐所具有的优美、“惊变”音乐所具有的戏剧性、“送别”音乐所具有的悲壮安排在一个时间的先后点上,完成了作品的音响布局。其音响的平衡是基于传统音响模式上的自然衍变,三部性结构中的中段是音响的强点所在,其目的是配合其他两部形成三角平衡。

《敦煌魂》依据的是张议潮抗击吐蕃这一宏大的爱国主义、民族主义主题,它所需要的音响是反差极大的,作品按照“起承转合”原则安排的四部分也为这一音响的对比创造了艺术空间。作品开始的“怨”需要一个乐队足够大的音响当量,其中采用大量的乐队全奏和较多的全新演奏技法和现代作曲手法就是为了表现“怨”的音响震撼度。而随后的“思”不仅是情感上反映了战士对家乡和亲人的思念之情,还从音响的对比上为“怨”形成了一个较大的缓冲,使音乐在音响上暂时趋于平和。“怒”作为张议潮抗吐蕃行动的基点,在音响上具有了撼人心魄的力量,乐队配器沿用第一部分“怨”的手法,但更多地加入了齐奏时和声的浓度。这使得音响的震撼力更大。“庆”作为全篇的总结,在音响上似乎并未减弱多少,但在音响的融合度上更为清晰,突出的只是节奏的明快、音响的热烈,而没有了激荡人心的刺激性音Ⅱ向,从音响的平衡上来说是对前述乐段的对比和总结。由此可见,《敦煌魂》在音响平衡上追求的不再是表面的强弱对比,而是更多地注重内在音响的张力挖掘(如第二部分“思”是外松内紧的艺术效果,第四部分是外紧内松的反差对比);这样产生的音响平衡也就不再是外在表象上乐器组合的多寡,而是各种组合及其演奏法在现代意义上的多维度考量。

由上述的对比可以看出,《新婚别》中的音响平衡代表着传统配器在音量上的外在对比,它注重的是作品音乐清晰发展的自然和谐,是“三角”平衡观念的体现;《敦煌魂》中的音响平衡代表着现代配器在音量之外的内在对比,其中需要多维对抗,反映了近年来现代配器技术的新发展。

3、音响逻辑及其观念

现代音响的发展迫使人们不断抛弃既定程序或模式化的追求,作品的音响逻辑及其观念建构也就随之不断变换。《新婚别》和《敦煌魂》就是这些观念背景下的不同音响思维。

《新婚别》的音响逻辑是从和谐音响的强齐奏开始的,在“迎亲”音乐中,在清新优美氛围中,乐器组合较为单纯,多以小型组合为主,音响长时间处于一种观念控制之下,间或插入的强齐奏并非是为了寻求音响上的紧张,而是为了肯定之前平和音响的“叙述”。“惊变”作为奏鸣曲式的“展开部”从

某种意义上来说就是为追求紧张而不断变换的音响,乐器组合也多变起来,但其间总体唯美的音响给人产生的直觉是,音响的紧与松并非为了对比,而是为了寻求另外意境发展的方向。于是,这种紧张也就失去了冲击力,说明作品并非为了紧张而紧张,为了音响浓度而增多乐器的齐奏数量与种类。“别”作为作品的高潮应该是紧张度最强的乐段,但音乐却采用较多的线性旋律思维作为发展的动力,二胡的旋法多变是音乐张力的主要来源,乐队的配器只是为了配合主奏乐器二胡更好地改变情绪,音响的逻辑趋于直线发展,简单明了。因此,这种音响浓度的发展也与音乐张力发展不同步。也就是说,音响逻辑并没有与音乐逻辑一致。这是当时追求线性思维为主的音响逻辑的共性现象。

《敦煌魂》的音响也是从紧张开始(序曲部分的强齐奏),并将紧张的力量逐渐加大,即使在主部主题抒情的呈示段落,乐队的配器仍用非协和的、非衬托性的重奏与之对置。在第二部分“思”中仍然延续这一手法,所不同的是弱小音量与内在的紧张度是反方向发展的,这使得音响的浓度在某种程度上也加强了。“怒”的部分不断转换了音响的紧张色调,乐队的全奏中增加不和谐的和声手法更增添了音响的浓度。“庆”的音响似乎是缓和了些,但并未在音响上给人以轻松,而是运用更大直面的音量增加着作品的音响感染力。因此,《敦煌魂》的音响是建构在非和谐的基础上的,其中的抒情是为戏剧积攒能量,紧张的音响来自于配器的大胆创新。在这种观念支配下,音响逻辑趋于复杂化、多维性。这种音响逻辑是多元复合思维影响下的创作观念之使然,反映了民乐创作也趋向于多维逻辑化,开拓了民族管弦乐新的音响空间。

《新婚别》和《敦煌魂》是两个不同时期同种体裁的作品,反映出不同时期作曲家在音乐创作上的巨大差异,这种观念上的差异带动了与之配合的管弦乐法的发展。建立在西方管弦乐模式基础上的民族管弦乐配器手法在中国的发展已经进入较为个性化阶段,《敦煌魂》就是这其中的个性体现之一。我们从对比两部作品的配器手法不仅可以看出朱晓谷在探索现代民族管弦乐作品上的深入思考,也同时可以了解中国民族管弦乐法的发展方向。个性化要与共性化协调发展,个性音响要得到大众的认可,这是我们比对两部作品的“民管”配器手法的意义之所在。

作者单位:山西大学音乐学院

上一篇:从古文字看古代的器乐