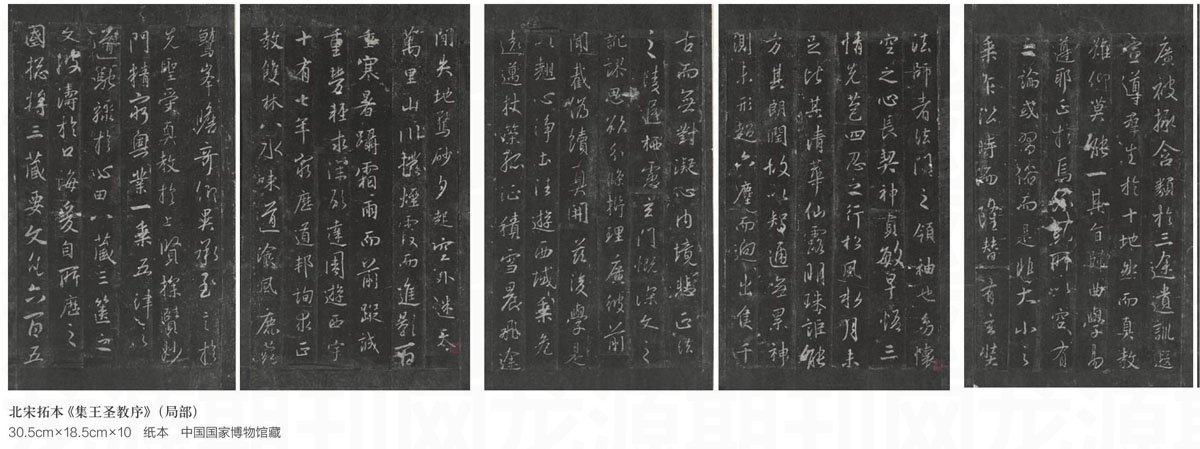

国博藏北宋拓《集王圣教序》

打开文本图片集

《集王圣教序》,全称《唐怀仁集晋右将军王羲之书大唐三藏圣教序(附心经)》,为唐太宗李世民为表彰法师玄奘自西域取经归来并翻译佛经而作,内容由唐太宗的《大唐三藏圣教序》与敕答、太子李治的《述三藏圣记》和笺答,以及玄奘所译《般若波罗蜜多心经》组成。后由弘福寺沙门怀仁从内府所藏王羲之真迹中集字镌刻为碑,唐高宗咸亨三年(672)十二月立。后署“诸葛神力勒石,朱静藏镌字”。碑文为行书,三十行,行八十三至八十八字不等,凡1903字。

玄奘俗姓陈,名神,隋洛州缑氏(今河南偃师陈河村附近)人。少时出家,后西行求取佛法,历时多年后于唐太宗贞观十九年(645)回到长安,并带回六百五十七部经书。此举受到太宗的重视,令其于长安弘福寺进行译经并撰写《西域记》,玄奘多次上表请求太宗为其译经活动作序太宗最终应允并作《大唐三藏圣教序》凡七百八十一字,贯众经之首。贞观二十二年(648),皇太子李治又制《述圣记》。此二序文出后,很大程度上扩大了玄奘本人和佛教在当时的影响,所以当时的弘福寺寺主圆定和京城僧人“请镌二序文于金石,藏之寺宇”,太宗同意了,于是“寺僧怀仁等乃鸠集晋右将军王羲之书,勒于碑石焉”。之所以集王羲之书法,不仅因为其“书圣”的地位,还因太宗最为推崇王羲之,‘万几之余,不废模仿”。此碑立后,访碑、拓碑之人络绎不绝,成为书法史上一大盛事。

一、《集王圣教序》的考据与国博藏王

际华跋本

《集王圣教序》因其在书法史、佛教史上的地位,历代屡经捶拓,存世拓本较多,但尚未见唐拓。唐拓本的记载唯见清人王澍《虚舟题跋》中记载,雍正六年(1728)裘鲁青说“曾见山东新城王氏所藏唐拓原砂本,朱色鲜润,香气袭人,自首迄尾纤毫无缺。碑一册,跋三册,重十数斤,盖是初刻成时进御者。非直圣教奇宝,亦是碑刻墨王”。凡碑刻成后,首拓往往以殊砂拓,意为吉祥,然此拓本未见其他文献记载.实物亦无人得见。

此碑于宋以后中断,具体断石年月不可考,通常认为在宋元之际。1973年西安碑林整理倾斜的《石台孝经》时。于石夹缝中发现整张《集王圣教序》未断本,一同发现的还有金女真文书、正隆元宝(史载“正隆通宝”为误)等物。经考证可知这件整幅拓本为南宋时期拓本,此时碑身并未断裂,仅于三十行“文林郎”之“林”字处有细裂纹,但字数损泐较多,达二百一十字。

根据《集王圣教序》拓本的传世情况,目前所见最早即为北宋拓本。北宋拓本在考据上的依据为:六行“纷纠所以”之“纠”字仅“L”部首与石泐连。十五行“圣慈所被”之“慈”字完好。廿一行“久植胜缘”之“缘”字左下不连石花。廿四行“波罗蜜多心经”之“蜜”字完好无损。廿七行“般若波罗蜜多故得阿(禾+辱)”之“多”字上“夕”部完好。至于八行“百重寒暑”之“重”字“田”部,即北宋早期拓本亦已稍损。若“纷纠所以”之“纷”字“分”部首笔可见,应为北宋早期拓本。

国家博物馆藏王际华跋《怀仁集王羲之书圣教序》即为北宋早期拓本,其得来殊为有缘。1958年,王壮弘先生在上海张家花园在一堆发现了几页散落的宋拓《集王圣教序》,后经多次翻找,却始终还缺两页,功夫不负有心人,最终王先生在灶头找到那缺失的两页补齐"即为现在的《集王圣教序》最早拓本。1959年,中国历史博物馆竣工,这部珍贵的拓本被调入北京,成为历史博物馆(今国家博物馆)的一级文物。

这件拓本以折枝花卉宋锦为面,旧裱册页.共十六开,每开十二行,行十至十一字不等,每半开纵31厘米,横185厘米,并无题签。翻开拓本,一种古旧之气扑面而来。白麻纸,字画较瘦硬,拓工精湛,墨色适中,锋铩俱在,神完气足,整本未有任何拼补描填之弊。该拓本的考据为:文内六行“纷纠所以”之“纷”字“分”部首笔可见,“以”字右笔首未泐粗,“圣慈所被”的“慈”字不损,“久植胜缘”的“缘”字不连石花,碑裂纹仅及“文林郎”之“林”字,“尚书高阳县”之“书”字无裂纹。

此帖最早由明人张应召旧藏。张应召,字用之,明中后期山东胶州人,于明万历四十三年(1615)与温如玉等人摹刻《淳化阁帖》肃府本。精鉴赏,善收藏,其收藏有两件宋拓《集王圣教序》,另一件藏于上海图书馆。国博藏拓本末页有清乾隆年间藏书家、文献学家、文华殿大学士王际华跋:“宋拓《圣教序》旧藏天瓶老人家,后归葭谷居士,十数年来,未尝轻示一人,予与葭谷为亲串得从借观,越岁葭谷使至,赍手札并此帖见赠。祗领之余。聊志其末。乾隆壬午七月既望,梦舫居士王际华书。”可知此帖曾经张应召、李守、天瓶老人张照、葭谷居士孔继涑、王际华递藏。内钤阳文篆书“张应召印”“字用之”“南唐张应召藏图书印”“毂薌”等印,并有“爱听吴言”双葫芦花押。经与其他存世宋拓本参照比对.这件王际华跋本最为完整精彩,很好地保留了原碑的风貌。

《集王圣教序》北宋初拓本为历代文人藏家搜求之至宝,即为未断亦价值千金,因此翻刻本极多,清代金石学家王昶就说“如孟津王铎本、西安苟氏本皆极工,可以乱真”。翻刻本并非无迹可寻如原本四行“佛道崇虚”之“道”字右上角有中断,八行“杖策孤征’之“孤”字左上“子”部有中断,皆因有石筋让刀:后文所提两个“群”字有飞白破笔。四行“崇”字“山”下有一小横等特征,皆为分辨原刻和翻刻的重要依据,在鉴别时要详加审定。

二、《集王圣教序》在中国古代书法史上的意义和影响

《集王圣教序》集王羲之行书近两千字。虽然怀仁有集字自夸之嫌,因为除唐太宗和高宗的《序》和《记》外,怀仁还加上了太宗和高宗对玄奘谢表的答,以及《般若波罗密多心经》一篇,字数上远超褚遂良的《雁塔圣教序》。但是不可否认,怀仁的做法对于保存王羲之书法是有所裨益的。

王羲之正书学钟繇.草书学张芝,又博学多习,兼取众长,自成一家。其笔法精绝,书风潇洒飘逸而不失古拙沉着,唐人李嗣真将其所书三体及飞白定为逸品,称其行草“如清风出袖,明月入怀,瑜瑾烂而五色,黼绣搞其七采。故使离朱丧明,子期失聪,可谓草之圣也”,可谓评价极高。其行书尤为精到,儒雅蕴藉,道美多姿。唐太宗雅好书法,对王羲之推崇备至,甚至亲为《晋书》王羲之传作论,称“详察古今,研精篆素,尽善尽美,其惟王逸少乎!观其点曳之工,裁成之妙,烟霏露结,状若断而还连,凤翥龙蟠,势如斜而反直,翫之不觉为倦,览之莫识其端,心慕手追,此人而已。”他视《兰亭》为瑰宝,苦学不辍,又广搜天下右军书迹,藏于内府:“贞观十三年,敕购求右军书,并贵价酬之。四方妙迹.靡不毕至。敕起居郎褚遂良、教书郎王知敬等于玄武门西长波门外科简。内出右军书。相共参校。令典仪王行真装之。梁朝旧装纸见存者,但裁剪而已。右军书大凡二千二百九十纸,装为十三帙一百二十八卷……”太宗深得羲之笔意,其所书《温泉铭》和《晋祠铭》开创了以行书入碑的先河。在这样的“二王’书风盛行的背景,怀仁集王羲之行书立碑无疑具有得天独厚的条件。

1.对于研究王羲之书法具有重要意义

《集序》作为唐代刻帖,对于研究王羲之书法提供了十分可信的依据。首先,集字者怀仁具有深厚的书法造诣,明陶宗仪《书史会要》载:“释怀仁,积年学王羲之书,其合处几得意味,若语渊源,故未足以升羲之之堂。然点画富于法度,非初学所能到。”其次,《集序》所选取各帖又来自于内府珍藏,不仅数量多,而且可信度很高。时太宗广搜天下王羲之真迹,并令褚遂良等书法家进行挑选:(太宗)“尝出御府金帛购求王羲之书迹,天下争裔古书诣阙以献,当时莫能辨其真伪。遂良备论所出,一无舛误”。这段《旧唐书》的记载,说明了太宗搜求王羲之真迹的事实,也肯定了褚遂良在鉴定方面的水平。再次。《集序》的刊刻方法真实地保留了王羲之书法笔墨的原迹。一般刻碑是先书凡再镌刻。而《集序》有所不同,乃“以蜡纸摹得真迹上字,再以细线勾勒每A画之背,轧附于石上,然后奏刀,逐线刻之”,所以此碑后既有勒石者"也有刻字者姓名。这样的刊刻方式比普通书丹更为精准,加之唐代刻工优良,所以右军笔法得以跃然石上。怀仁经过多年努力(至晚从贞观末开始),终于在咸亨三年(672)完成了这一创举,“逸少真迹,咸萃其中。今观碑中字于右军遗帖所有者,纤微克肖”。

目前王羲之手书真迹已不可见,传世摹本参杂。即便可信,最早也为唐摹本,《集序》则最为真实地保留了王书原貌,为研究、比照王羲之其他书迹提供了范本。朱翼盒先生说,“昔王良常(即王澍)曾藏明内府宋拓本怀仁圣教,自跋其后云:‘天下行书第二。吾家法书第一’。盖以禊帖为右军亲书入石。此为集书也。然王书所存。此为渊薮。今日禊帖真本既不可得,山阴法乳,惟赖此以传,比之宋刊法帖,自不能同日而语”,说的正是这个道理。

历史上也曾对《集序》有过反面评价,如宋代某些人就“极薄之,呼为院体,院中人习以书诰敕,士大夫不学之也”,盖因《集序》字数多,且为集字,有些为右军原字,有些则从不同字取其偏旁部首拼凑而来,所以没有一定功力难以掌握,“非有二十年精进之功不能知其妙,亦不能下一笔,宜乎学者寥寥也”。但《宣和书谱》还是给出了很高的评价:“怀仁书二,《圣教》居首,《圣教序》有二本,一褚遂良,一则僧怀仁集羲之诸行字所成也,二本皆为后学宗楷。学羲之书者,必自怀仁始。”至明清时,情况则更为改观,王澍日:“至有明宏(弘)正间士大夫始复重此碑,购求一本往往倾囊倒箧以为难得。虽已断者。购之尤数十金。盖至于今二三百余年。而圣教石刻遂至断阙剥蚀。几于无字可寻矣。”可见未断拓本明清时已十分珍贵,士人争相购之。

客观而言,《集序》作为首部集王羲之书法的碑刻作品,是选字、编排和镌刻等各方面高度艺术成就的结合。此碑广采王书之众长,章法合理,在选排字体时注重变化和衔接,注重整体艺术效果,给人一气呵成之感,将王书的特点与韵味充分展现。再加上其字数多至近二千字,字体变化丰富,选字来源可靠且多采自王羲之著名法帖如《兰亭序》《十七帖》等,这些都为其他法帖所不及。至于因为集字而导致某些细节不够连贯或字体与原书有异,实为不可避免,不能因此而否认其艺术价值。故清王兰泉说:“能将《兰亭》《圣教》《兴福》三碑临摹十年,再写智永千字文及《阁帖》中右军字。服膺终身。”时至今日,此碑仍为不可多得的欣赏、研习王书的典范。

2.开创了新的刻帖体例

“集字始于怀仁,唐以前未闻也。”《集王圣教序》是首部以集字方式刊行于碑者。这种刻碑方式不仅保留了书法家的大量字迹,而且还开创了新的刻帖方式,是书法史上的里程碑。

自怀仁集《圣教序》以后,集右军书迹者纷出,唐代有卢藏用集《建福寺三门碑》、僧行敦集《怀素律师碑》、开元十年(722)卫秀集郭翥撰《梁思楚碑》,这三种碑刻拓本未有传世。又有元和六年(811)《周孝侯碑》,原碑为集王书,《苍润轩帖跋》有记载:大和六年(832)唐玄度集《六译金刚经;《田尊师碑》之碑阳《清净智慧观身经铭》和《永仙观碑》(《萃编》卷96及《八琼》卷63),《清净智慧观身经铭》为田名德集,《永仙观碑》为萧森撰并集王书:大雅集《兴福寺碑》,由于仅存下半段,俗称“半截碑”,此为《集序》外集王书之佼佼者。

宋集王书者有咸平二年(999)《绛州修夫子庙碑》(《萃编》卷131):大中祥符九年(1016)王鼎文并集《忻州建东岳庙碑》(《山右石刻丛编》卷12):天圣十年(1032)《解州盐池新堰箴》(《萃编》卷131),此碑与前《绛州》碑文皆系逸民趺趺望所集:《玉兔寺净居诗》,张仲尹作,慈云寺沙门静万集(《萃编》卷132)。

太宗征高丽后,高丽又有集字立碑者,收于刘喜海《海东金石苑》中,一为沙门灵澈集《沙林寺宏觉国师碑》,一为《磷角寺普贤国师碑》,二者皆集王书:另有集唐太宗书者,为后晋天福五年(940)崔光胤集《兴法寺忠湛塔铭》(《八琼》卷129),碑在朝鲜原州道。

集王书碑虽多,然均不及际仁《圣教序》,即便著名如“半截碑”,启功先生评价云:“然其摹集,拼凑益多。更少顿挫淋漓之胜,远不如怀仁圣教也。”

此后宋元亦有不少集其他法书者,如集欧阳询书者有宋政和三年(1113)《上清宫牒》,汤纯仁集字:元至正十年(1350)《长洲县重修学宫记》,杨维桢文,危太朴集。集颜真卿书者有宋宝祜元年(1253)《胜因院记》,僧处仁撰。集字人不详:元至元四年(1267)《默庵记》。集柳宗元书者有金《沂州普照寺》碑。集诸遂良书者,有明万历三十一年(1603)九月吴士端集行书《峨眉山普贤金殿碑》。

这些集字碑,水平不一,字体各异,有些仍然巍峨屹立,大多却早已佚失,有幸者拓本流传至令帮助今人一窥当时的书法风貌。

三、关于《集王圣教序》的一些存疑

《集王圣教序》流传以来,一直存在一些争议或疑问。包括碑是否后人重刻、碑文是怀仁集字抑或自书,以及润色大臣的署名时间等问题。这些问题关系到现在的《集序》碑是否可信、传世拓本是否可信,故从文献的角度作一些探讨。

关于此碑的集字和书法艺术性,启功先生以为其乃“近两千年来书法史、美术史、手工艺史上的一件著名杰作”,而且确证其中某些字如廿五行的“苦”字,六行、一六行的两个“群”字,分别来源于《阁帖·建安灵柩帖》和《兰亭》,且与《兰亭》各摹本一致,并批驳了董其昌认为此碑为怀仁一手写成的观点。实际还原到唐代来看.怀仁集王羲之书法除了自身对书法的研究爱好外,更多负有弘扬佛教的责任,需要获得皇帝的欣赏和认可,而且太宗之后的高宗、武则天都精通书法,尤其武则天亦精于“二王”,其“初得王导十四世孙方庆者家藏其祖父二十八人书迹,模搦把玩,自此笔力益进”,怀仁岂能、岂敢不以王书真迹入碑?

至于碑末大臣的署名问题,碑末列:“太子太傅、尚书左仆射、燕国公于志宁,中书令、南阳县开国男来济。礼部尚书、高阳县开国男许敬宗,守黄门侍郎兼左庶子薛元超,守中书侍郎兼右庶子李义府等奉敕润色。”有人以此非咸亨立碑时诸人官职而认为《心经》及之后文字非怀仁所集。

首先,《三藏法师传》中关于高宗敕大臣润经事有一段详细记载:(显庆元年春正月)壬辰,崔敦礼宣敕曰:“大慈恩寺僧玄奘所翻经、论,既新翻译,文义须精,宜令太子太傅尚书左仆射燕国公于志宁,中书令兼检校吏部尚书南阳县开国男来济、礼部尚书高阳县开国男许敬宗、守黄门侍郎兼检校太子左庶子汾阴县开国男薛元超、守中书侍郎兼检校右庶子广平县开国男李义府、中书侍郎杜正伦等,时为看阅,有不稳便处,即随事润色。若须学士,任量追三两人。”

又据新、旧《唐书》各人本传:于志宁,永徽元年(650)封燕国公,永徽末拜尚书左仆射同中书门下三品,显庆元年(656)迁太子太傅。来济,永徽五年(654)封南阳县男。六年(655)迁中书令、检校礼部尚书。显庆元年(656),兼太子宾客,进爵为侯,中书令如故。至显庆二年(657)坐与褚遂良朋党,左授台州刺史。许敬宗,贞观十七年(643)封高阳县男,永徽元年(650)为礼部尚书,后被贬,六年(655)复拜,显庆元年(656)拜侍中。薛元超,永徽六年(655)授黄门侍郎,兼检校太子左庶子,后以疾出为饶州刺史。显庆三年(658)坐与李义府贬。李义府,永徽六年(655)授中书侍郎,赐爵广平县男。显庆元年(656)以本官兼太子右庶子,进爵为侯,二年(657)为中书令。显庆三年(658)因与杜正伦不和遭贬。杜正伦,显庆元年(656)授黄门侍郎,二年(657)拜中书令,三年(658)与李义府同贬。

又《心经》至迟在显庆元年末已完成,因为显庆元年(656)十二月五日玄奘上表曰:“辄敢进金字《般若心经》一卷并函。”

从以上材料可知。诸大臣“奉敕润色”的对象既不是序文,也不是集字,而是玄奘所翻译的经书。时间在显庆元年(656)中后期。唐高宗颁敕之后,所署官职则为《心经》译成之后各人所领官衔。明王世贞《弁州山人稿》说“唐世宰相中有兼译经润文使者即其职也,凡唐藏经卷尾皆有诸公名姓”,所以咸亨三年(672),其以刊定《心经》时官职入碑是很正常的事。至于为何碑末并未署杜正伦之名,则可能因其并未参与《心经》的润色或非主要润色人而略书之。

或有学者提出《心经》中不应出现错别字,根据上面《三藏法师传》中“文义须精”之语,可以肯定玄奘所译《心经》必是准确的。窃以为怀仁集太宗、高宗的《序》和《记》,因有其文章底本,且作为碑文主体,必不敢有误。《心经》—文则很可能是怀仁根据自己记忆而采集.况集字刻碑工程浩大,旷日持久,出现一些纰漏也不无可能。当然。更有力的证据还有待日后确凿材料的出现。

责任编辑:刘光

上一篇:林则徐曾用砚赏析