五花八门的古代广告

在先秦及更早的时候,有两种不同的经商方式:行商和坐贾。行商,做的是会动的广告,叫卖、响器广告、表演及展示广告都可归为此类;坐贾,门下有招牌广告、幌子广告等。

但你以为请“当红炸子鸡”做广告是如今的发明吗?

不不不。

从前有个卖马的,马卖不出去,他就去找鉴马界“当红炸子鸡”—伯乐先生,请伯乐给他推广推广。这就是早期的经典“名人广告”。

人有卖骏马者,比三旦立市,人莫知之。往见伯乐,曰:“臣有骏马,欲卖之,比三旦立于市,人莫与言。愿子还而视之,去而顾之,臣请献一朝之贾。”伯乐乃还而视之,去而顾之,一旦而马价十倍。

—《战国策·燕策二》

秦汉时期,最主要的广告形式是叫卖、响器广告和悬帜招幌广告。比如在汉代,卖糖的小贩光卖糖可不行,还得会门乐器。

《诗经·有瞽》记载:“箫管备举。”汉代郑玄解释:“箫,编小竹管,如今卖饧者所吹也。”可见,在汉代卖饴糖者用吹箫管的形式做广告。

到了唐朝,又出现了新的广告形式—灯笼广告。

王建在《夜看扬州市》里写道:“夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷;如今不似升平日,犹自笙歌彻晓闻。”唐朝的夜市热闹,灯笼广告C位出道也就不稀奇了。

灯笼广告上是写有字号的,灯笼的个数和颜色也有特定的含义,这是唐朝餐饮业一种重要的广告形式。灯笼广告自唐代产生后一直长盛不衰,到宋代发展到极盛。

唐代的酒旗广告也很有特点。

酒旗广告是悬帜广告的一种,出现于汉代,在唐代最为兴旺。酒旗也称酒帘、酒旌、青帜、青帘、酒家望子等。唐朝“盛产”酒鬼,卖酒的多,酒旗也就多了。

而我国古代广告事业的鼎盛时期在宋代。

在《清明上河图》中,仅汴梁东门外附近的十字路口,就有各家商店设置的招牌、横匾、竖标、广告牌等30余块,宋代广告业之昌盛由此可见一斑。

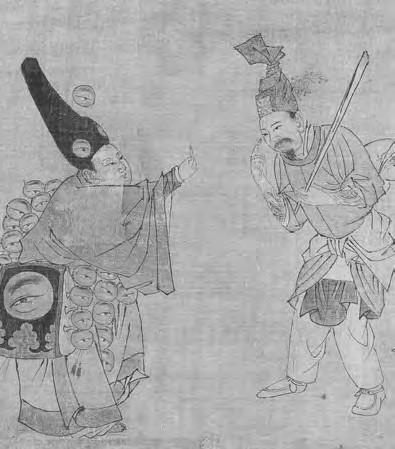

广告画的形式,至少在南宋时期就已出现。比如“眼药酸”的推销广告。

右边穿蓝衣服的指着自己的眼睛示意“我有病”,左边穿红衣服的胖子热情地拿出“眼药酸”,表示:“没事儿,大兄弟,有眼病,就用××牌眼药酸。”

宋代是中国印刷术的黄金时代,印刷广告也应运而生。南宋时期杭州有个叫沈二郎的,印刷了一个书籍推销广告:

本铺将古本《莲经》一一点句,请名师校正重刊。选拣道山场抄造细白上等纸札,志诚印造。见住杭州大街棚前南钞库相对沈二郎经坊新雕印行。望四方主顾,寻认本铺牌额,请赎。谨白。

—清·丁申《武林藏书录》卷末

到了元代,广告的套路更多了。

元代杂剧盛极一时—咱们吃完饭会去看个电影,元代人民则看杂剧。电影不都有海报吗,元代的杂剧也有海报,叫“招子”,也有叫“花招儿”“纸榜”的。

杂剧演出前,“瓦子”(游艺场)里的“勾栏”(戏场)都要事先挂海报。这些海报是彩色的,写着戏名、演出者,和现在的电影海报差不多。

元代还出现了征稿广告,就是如今杂志中常见的那种“征稿启事”。

在《天一阁藏本》类书中,元雕版印刷的《元诗》最末附有一则征诗广告,原文共四行:

本堂今求名公诗篇,随得即刊,难以人品齒爵为序。

四方吟坛多友,幸勿责其错综之编。

倘有佳章,毋惜附示,庶无沧海遗珠之叹云。

李氏建安书堂谨咨。

明清时期,叫卖广告仍旧是广告界的“扛把子”。

卖画绷的:“买的买来捎的捎,都是好纸好原料!东一张,西一张,贴在屋里亮堂堂!臭虫他一见心欢喜,今年盖下了过年的房……”

卖花生的:“脆瓤儿的落花生啊,芝麻酱的一个味来,抓半儿空的—多给。”(清光绪蔡绳格《一岁货声》)

明代中后期,文人儒士逐渐突破传统的轻商观念,利用他们的文字特长进入广告领域。也就是说,“大V”们开始接广告了。这时开始出现对联广告。

清代以后对联广告更加流行,各个行业都有自己的专用对联。

九江浔阳楼的对联广告:“世间无此酒,天下有名楼。”

理发店的对联广告:“相逢尽是弹冠客,此去应无搔首人。”

比较皮的理发店的对联广告:“磨砺以须,问天下头颅几许?及锋而试,看老夫手段如何。”

上一篇:党校要做意识形态的“守护神”

下一篇:那些五花八门的“共享”